昨年11月末に可変型ダンベルを購入し、上半身の筋トレを始めました。

理由は右股関節唇損傷のケガで距離もスピードも思うように走れなくなったので、ストレス解消がてらに始めたといったところです。

そしてダンベルフライを行い始めてから、ランニングフォーム改善に繋がる気付きを得たので、今回は備忘録的にその内容を綴ります。

この記事は、ランニングフォーム改善でパフォーマンスアップやけがの改善・予防に興味あるランナーの参考になると思うので、気になる方は是非ご覧ください。

ダンベルフライとは

概要

ダンベルを保持した状態でベンチ等に寝てウェイトを下ろすことで大胸筋にストレッチ刺激を与える種目です。

筋トレYouTubeでは、この方の動画をいつも参考にさせていただいています。理論立てた解説で、且つ実績もあるので動画視聴後はモチベーションアップした状態で筋トレに望めます🤓

ポイント

ダンベルフライはストレッチ種目なので、ダンベルを持ち上げるポジティブ動作(負荷がかかりながら筋肉が縮むような動作)より、ネガティブ動作(負荷がかかりながら筋肉が伸ばされるような動作)を重視すると効果が出やすい傾向にあります。

そのため大胸筋を緊張させたままの状態で、重力によって徐々にストレッチされる感覚を大事にする必要があります!

そしてダンベルを押したまで下したときに、できるだけストレッチした状態を作りたいのです。

具体的には起始である胸骨から停止である上腕骨が可能な限り離れた状態を作る、またそのポジションに向かってウェイトを下ろしていく必要があります。

そのためには肩甲骨を寄せ胸を張り出した状態が必要となります。

ダンベルフライによるフォーム改善のストレッチ効果

肩甲骨を寄せ胸を張り出した状態

これをダンベルフライを行う肢位である背臥位(仰向け)でダンベルの重さを利用して行うと、何も持っていない立位で行うより強制的に楽に胸を張りやすくなります。

なので単純にストレッチして胸を張る姿勢を取り易くなるため、ランニングでも胸を張った姿勢をとりやすくなり、腕が後ろまでしっかりひけて振れ、足部で地面からの反発をしっかりもらって走れることに繋がるんではないかと考えます。

そのストレッチ効果だけでなく、ダンベルフライによる筋トレでの身体の使い方効果もあると考えたので次から解説していきます。

ダンベルフライによる筋トレでの身体の使い方効果

大胸筋について

ダンベルフライでは大胸筋が主に鍛えられます。

2021年8月29日に『大胸筋下部を鍛える腕立て伏せが僕を速く走らせる⁉』という題名で記事をアップしました↓

見返すと、その説明がほとんどなされていなかったので恥ずかしいですね😂

なので今回の内容も踏まえ説明しなおしていきたいと思います。

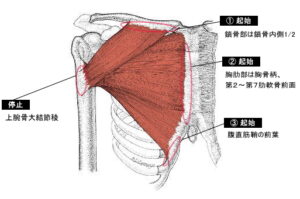

まず大胸筋ですが以下の絵のように大きく3つに分かれています。

- 上部線維:鎖骨内側1/2中部

- 中部線維:胸骨柄、第2~7肋軟骨前面

- 下部線維:腹直筋鞘の前葉

そして作用は以下のようになります。

- 全体:肩関節屈曲、水平内転、内旋鎖骨部

- 胸肋部:肩関節屈曲

大胸筋とランニングフォームの繋がり

大胸筋は胸板を形成する筋肉の最も表層部にあり、バストの形などに大きく影響を及ぼします。

そのため大胸筋を鍛えるということは男女ともにとても人気があります。

しかし大胸筋が発達しすぎたり、大胸筋の柔軟性がなくなってしまったりすると肩関節が前方に引っ張られ、いわゆる巻き肩(肩関節内旋位)になってしまい、姿勢が悪くなってしまうこともあります。

この悪い姿勢がランニング中に生じてしまうと、いわゆる猫背となり腕が前でしか触れずに後ろまでしっかり引けないため、脚でもしっかり地面を蹴れない効率の悪い走り方になり易いです。

なので大胸筋を含む胸周りの筋肉をしっかり伸ばして、胸を張る姿勢を作りやすくする必要があります。

そこで始めに述べたダンベルフライが良い姿勢作りにも、大胸筋を発達させた恰好いい身体づくりにもいいトレーニングになるのではないかと、脚のケガを機に思いました。

ダンベルフライによるストレッチ効果は先述したため、次に筋トレによる筋力増強効果について述べていきたいと思います。

ダンベルフライによる大胸筋の筋力増強効果でなぜ走りやすくなるのか?

もう一度、大胸筋の走行と作用についておさらいです。

大胸筋は大きく3つに分かれていましたね。

- 上部線維:鎖骨内側1/2中部

- 中部線維:胸骨柄、第2~7肋軟骨前面

- 下部線維:腹直筋鞘の前葉

そして作用は以下のようでしたね。

- 全体:肩関節屈曲、水平内転、内旋鎖骨部

- 胸肋部:肩関節屈曲

特に下部線維は腹部に一番近い線維のため、腹筋群の筋肉へ何か影響を与えそうなイメージがしますね⁉

下部線維の筋線維は腹直筋鞘の前葉についています。

腹部をタテに走る腹直筋は、前後を腹直筋鞘に包まれています(前葉・後葉)。腹直筋鞘は腹直筋を包む扁平な腱膜で、側腹筋(外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋)の停止腱膜が正中線近くで癒合して作られます。

という筋鞘と腱膜の連なりにより大胸筋下部線維を鍛えることで腹直筋と腹斜筋群に刺激が加わることが予想されます。

そして上記腹筋群の筋活動に先立って、腹横筋が活動することが報告されています。

なので大胸筋下部線維を鍛えるダンベルフライにより、腹直筋・腹斜筋群・腹横筋の筋活動が少なからず生じることが予測されます。

またダンベルフライにて上から下へ下ろす局面では肩甲骨が外転運動し、前鋸筋という筋肉が主働筋して働きます。

この前鋸筋は肋骨に付着し外腹斜筋と一部交わります。

その解剖学的連なりからもダンベルフライにより、外腹斜筋で体幹を安定させる機能が働くことが予測されます。

しかし、トレーニングの7原則のうち特異性で考えると、宙に浮いて走るランニングとベンチに固定しているダンベルフライとの身体の使い方は全く異なると思うので、筋力トレーニングによる神経筋促通効果は期待しにくいと考えます。

チンニングとランニング

それよりは、今回話題に挙げてませんが懸垂(チンニング)の方が、宙に浮いている体幹をコントロールする必要がある特異性がランニングと似ているため効果的だと実感しています。

チンニングは広背筋のみならず大胸筋にも作用しますので、格好いい逆三角形の身体作りとランニングフォーム修正にはいいんでないかと思てます😄

解説にはまだ不十分かもしれませんが、スマホでしか入力できない現状の環境を鑑み、これにて締めたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました!

マイダンベルのフレックスベル↓場所をとらずにすぐ重さ変更できる一番人気の可変型ダンベル😄

はじめまして。 とても興味をひかれました! ふだん改造ビーチサンダルやlun…

ありがとうございます。嬉しいです みちさんが保存療法でよくなることを願っています…

経過良好で安心しました^_^ やはりリハビリが大事なのですね。 術後の記事、…