まずはgemini でこんな風にDeep Researchして文章作成依頼しました↓

そして、作成された文章がこちら↓ちと長いですよ😋

介護老人保健施設における包括的接遇向上戦略と実践的組織変革に関する調査報告書

1. 序論:介護老人保健施設(老健)における接遇の構造的再定義

1.1 老健施設特有の環境と接遇の複雑性

介護老人保健施設(老健)は、医療、介護、リハビリテーションを包括的に提供し、利用者の在宅復帰を支援する「中間施設」としての役割を担っている。特別養護老人ホーム(特養)が「生活の場」としての性格が強いのに対し、老健は「病院」と「家庭」の橋渡しを行う場であり、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、支援相談員といった多職種が混在する複雑な組織構造を持つ。この環境下における「接遇」は、単なるサービス業的な「おもてなし」の範疇に留まらず、利用者の尊厳を守り(人権擁護)、多職種間の連携を円滑にし(チームマネジメント)、医療事故やリスクを低減させる(リスクマネジメント)ための基盤技術として再定義される必要がある1。

昨今、利用者およびその家族の権利意識の高まりや、介護サービスの質に対する要求の高度化に伴い、接遇は施設の評判や稼働率を左右する経営資源となっている。しかし、慢性的な人手不足や業務の多忙さは、職員の精神的余裕を奪い、結果として言葉遣いの乱れや態度の硬化を招く主因となっている3。本報告書では、接遇委員会に所属する職員が、現場のリアリティを踏まえつつ、いかにして持続可能で効果的な接遇改善策を講じるべきか、他施設の成功事例や心理学的知見を交えて包括的に論じる。

1.2 接遇とケアの質(Quality of Care)の相関性

接遇の向上は、利用者満足度(CS)の向上のみならず、ケアの質そのものに直結する。不適切な言葉遣いや威圧的な態度は、心理的虐待(不適切処遇)の入口となり得るグレーゾーンに位置する5。逆に、適切な接遇は利用者に心理的安全性(Psychological Safety)を提供し、リハビリテーションへの意欲向上や、認知症の周辺症状(BPSD)の緩和にも寄与する可能性がある。したがって、接遇委員会は「マナー違反を取り締まる警察的な組織」ではなく、「ケアの質を高め、職員を守るための安全装置を構築する組織」へとそのアイデンティティを転換させる必要がある。

2. 接遇委員会の組織マネジメントと戦略的目標設定

2.1 委員会の形骸化を防ぐミッション・ドリブンな運営

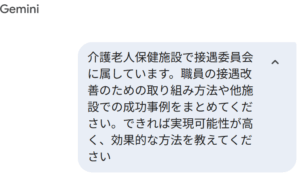

多くの施設において、接遇委員会は「毎月集まり、形式的な目標を決め、ポスターを貼るだけ」というマンネリ化(形骸化)の危機に瀕している。これを打破するためには、委員会活動を施設の経営方針や事業計画とリンクさせ、具体的な成果指標(KPI)を設定することが求められる2。

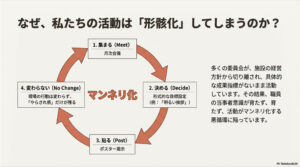

表1:接遇委員会の成熟度モデルと活動指針

| 段階 | 委員会の状態 | 主な活動内容 | 課題 | 推奨されるアクション |

| ステージ1:監視型 | マナー違反の指摘が中心 | 挨拶運動、身だしなみチェック、注意喚起 | 職員のやらされ感、萎縮、反発 | 減点法から加点法への転換、サンクスカードの導入検討 |

| ステージ2:教育型 | 定期的な研修の実施 | 外部講師の招聘、DVD視聴、マニュアル作成 | 研修後の実践定着率の低さ、現場との乖離 | ロールプレイングの導入、ショートタイム研修(OJT)の強化 |

| ステージ3:企画型 | 職員参加型イベントの展開 | 標語コンテスト、接遇マイスター制度、満足度調査 | 継続性の維持、一部職員への負担集中 | 委員会メンバーの権限委譲、多職種連携による目標設定 |

| ステージ4:文化型 | 接遇が組織文化として定着 | 相互称賛、自律的な改善提案、地域への発信 | 高いレベルの維持、人材入れ替わり時の継承 | メンター制度の確立、ICTを活用した評価の見える化 |

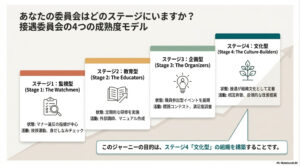

2.2 多職種連携による具体的かつ測定可能な目標設定(SMART原則)

接遇目標は、「明るい挨拶をしよう」といった抽象的なものではなく、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限がある(Time-bound)のSMART原則に基づいて設定されるべきである2。

- 悪い例: 「今月は丁寧な言葉遣いを心がける」

- 問題点: 「丁寧」の基準が個人に依存し、達成度が不明確。

- 良い例: 「3月は『クッション言葉』の使用率を高める。朝礼で毎日1つクッション言葉を紹介し、1日3回以上使用することを目標とする」

- 改善点: 行動が具体的であり、実行できたかどうかの自己評価が可能6。

特に、看護職、介護職、リハビリ職など職種によって重視するポイントが異なるため、ユニットやフロアごとにサブ目標を設定し、多職種で協議するプロセスを経ることで、全職員の当事者意識(オーナーシップ)を醸成することが可能となる2。

3. 実現可能性が高い「フェーズ別」実践的取り組み手法

現場の多忙さを考慮し、負担感の少ない施策から段階的に導入することが成功の鍵である。ここでは、導入難易度と効果に基づいたフェーズ別のアプローチを詳述する。

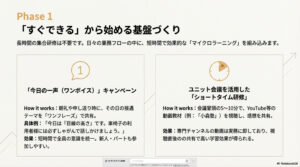

3.1 フェーズ1:日常業務への統合(低負荷・即効性・高頻度)

3.1.1 「ワンボイス・キャンペーン」とマイクロラーニング

多忙な現場において、集合研修のために職員を長時間拘束することは現実的ではない。したがって、日々の業務フローの中に教育を組み込む「マイクロラーニング」の手法が有効である3。

- 「今日の一声(ワンボイス)」の実践:

- 朝礼や申し送り時に、その日の接遇テーマを「ワンフレーズ」で共有する。

- 例: 「今日は『目線の高さ』です。車椅子の利用者様には必ずしゃがんで話しかけましょう。」

- 効果: 短時間で全員の意識を統一でき、新人もパート職員も参加しやすい3。

- 「ショートタイム研修」の導入:

- ユニット会議の冒頭5分~10分を利用し、YouTubeなどの動画教材を活用した一点集中型の学習を行う7。

- 活用リソース: 「小森塾」などの介護技術・接遇専門チャンネルでは、実務に即した短時間の解説動画が提供されており、これらを視聴した直後に感想を共有するだけでも高い教育効果が得られる7。

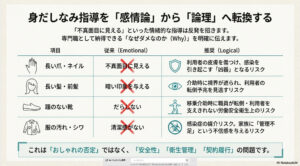

3.1.2 物理的環境と身だしなみの「論理的」是正

身だしなみの指導は「おしゃれの否定」と受け取られがちであり、管理者にとっても指導しにくい領域である。これを克服するためには、「見た目」の問題ではなく、「安全性」「衛生管理(感染対策)」「契約履行」の観点から論理的に説明する必要がある3。

表2:リスク管理に基づく身だしなみチェックリストの再構築

| チェック項目 | 従来の指導理由(情緒的) | 推奨される指導理由(論理的・リスク管理) |

| 長い爪・ネイル | 不真面目に見える | 利用者の皮膚は菲薄化しており、接触時に剥離・感染を引き起こす凶器となるため。 |

| 長い髪・前髪 | 暗い印象を与える | 介助時に視界が遮られ、利用者の転倒予兆を見逃すリスクがある。また髪が利用者に触れる不快感を防ぐため。 |

| 踵のない靴(クロックス等) | だらしない | 踏ん張りが効かず、移乗介助時に職員自身が転倒したり、利用者を支えきれず事故につながる労働安全衛生上の問題がある。 |

| アクセサリー | 華美である | 介助中の接触による受傷事故、および紛失時の異物混入リスクを防ぐため。 |

| 服の汚れ・シワ | 清潔感がない | 感染症の媒介リスク(汚染区域と清潔区域の区別)。また、家族に対し「管理が行き届いていない」という不信感を与え、クレームの閾値を下げる要因となる。 |

このように、チェックリストには「×」をつけるだけでなく、「なぜダメなのか(Why)」を明記することで、専門職としてのプライドに訴えかける指導が可能となる。

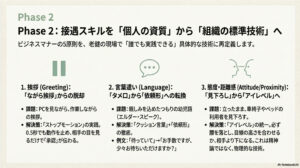

3.2 フェーズ2:スキルの標準化と教育(中負荷・技術習得)

3.2.1 接遇5原則の「介護現場版」再定義と具体的技法

一般的なビジネスマナーの5原則(挨拶、身だしなみ、表情、態度、言葉遣い)1を、老健の現場に即して具体化する。

- 挨拶(Aisatsu):

- 現場の課題: 忙しいとパソコンや手元を見ながら挨拶しがちである(「ながら挨拶」)。

- 解決策: 「語先後礼(言葉が先、お辞儀が後)」ではなく、「分離礼」の徹底よりも、まずは「動作を止めて相手を見る(ストップモーション)」ことをルール化する。5秒でも手を止め、目を合わせるだけで、相手への認知(承認)が伝わる。

- 言葉遣い(Language):

- 現場の課題: 親しみを込めたつもりの「タメ口」や「幼児語(エルダー・スピーク)」の蔓延。

- 解決策: 「クッション言葉」と「依頼形」の定着10。

- クッション言葉: 「恐れ入りますが」「お手数ですが」「もしよろしければ」を会話の冒頭に配置する。これにより、その後の指示や依頼が柔らかく伝わる。

- 命令から依頼へ: 「待っていて」→「お待ちいただけますか?」、「飲んで」→「召し上がっていただけますか?」への変換。これは利用者の自己決定権を尊重する姿勢の表れである10。

- 態度・距離感(Proxemics):

- 現場の課題: 立ったまま見下ろす威圧的な態度。

- 解決策: 「アイレベル(目線の高さ)」の統一。車椅子やベッド上の利用者とは、必ず腰を落とし、目線の高さを合わせるか、相手より下になるようにポジショニングする。これは物理的な技術であり、精神論ではないため習得しやすい1。

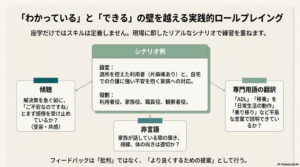

3.2.2 実践的ロールプレイング(RP)の導入

座学だけでは「わかっているけどできない」状態に留まる。具体的なシナリオ(スクリプト)を用いたロールプレイングが不可欠である12。

- 効果的なRPシナリオ例(老健版):

- 設定: 退所を控えた利用者(片麻痺あり)と、介護に不安を抱く家族への対応12。

- 役割: 利用者役、家族役、職員役、観察者役。

- 重要ポイント:

- 傾聴: 家族の不安(「家でトイレに行けるだろうか」)に対し、直ちに解決策を提示するのではなく、「トイレ動作にご不安があるのですね」と感情を受け止める(受容・共感)。

- 非言語コミュニケーション: 家族が話している間の頷き、視線、体の向き。

- 専門用語の翻訳: 「ADL」「移乗」などの専門用語を使わず、「日常生活の動作」「乗り移り」など平易な言葉で説明できているか。

- フィードバック: 観察者はチェックリストに基づき、「良かった点」と「改善点」を具体的に伝える。批判ではなく「より良くするための提案」として行う12。

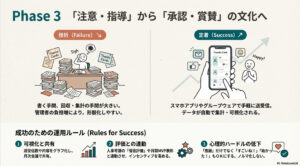

3.3 フェーズ3:組織文化の変革と動機づけ(高負荷・定着化)

3.3.1 「サンクスカード」による承認文化の醸成

接遇の良い行動を定着させるには、注意・指導よりも「承認・賞賛」が効果的である。そのためのツールとして「サンクスカード(感謝カード)」がある13。

- アナログ運用の限界とデジタル化の利点:

- 紙のカードは、書く手間、回収・集計の手間がかかり、管理者の負担増により挫折しやすい(失敗要因)13。

- 成功している施設では、スマートフォンアプリやグループウェア(LINE WORKS、介護記録ソフトの付帯機能など)を活用している15。

- 成功のための運用ルール:

- 可視化と共有: 集計結果(送信数、受信数、内容)をグラフ化し、月次の会議や朝礼で共有する。

- 評価連動: サンクスカードの送受信実績を人事考課の「情意評価」の一部に組み込む、または表彰制度(月間MVPなど)と連動させることで、職員の参加インセンティブを高める14。

- 心理的ハードルの低下: 「感謝」だけでなく「すごいね」「助かった」といったカジュアルな称賛もOKとし、強制(ノルマ)ではなく「送りたい時に送れる」余白を持たせる14。

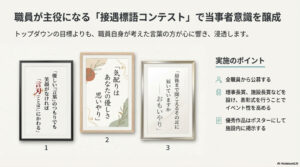

3.3.2 職員参加型「接遇標語コンテスト」の展開

トップダウンの目標よりも、職員自身が考えた言葉の方が浸透しやすい。年1回などの頻度で標語コンテストを実施し、優秀作品を施設内に掲示する16。

- 成功事例に見る効果的な標語の傾向:

- リズム感: 五七五調など、口ずさみやすいもの。

- 気づき: 「慣れ」に対する警鐘を鳴らすもの。

- 作品例:

- 「気配りは あなたの優しさ 思いやり」16

- 「優しい『言葉』のつもりでも笑顔がなければ『言刃(ことば)』にかわる」17

- 「挨拶は いつも明るく にこやかに あいさつと 優しい態度で 安心感」16

- 「最後まで聞こえるその耳に届いていますか おもいやり」17

- 実施のポイント: 理事長賞、施設長賞などの賞を設け、表彰式を行うことでイベント性を高め、モチベーション向上につなげる。

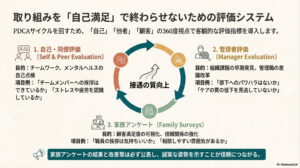

4. 評価システムとフィードバックループの構築

取り組みが自己満足に終わらないよう、客観的な評価指標を導入し、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回す仕組みが必要である。

4.1 多角的チェックリストの運用

評価は「自己評価」「他者(上司・同僚)評価」「顧客(利用者・家族)評価」の360度視点で行うことが理想である。

表3:評価視点とチェック項目の具体例

| 評価視点 | チェック項目例 | 目的・意図 |

| 自己評価 | 「ストレスや疲労の蓄積は、虐待につながる可能性があると認識しているか」「不適切な対応だとわかっていても、せざるを得ない状況があるか」 | 自身のメンタルヘルス状態の把握と、虐待リスク(ハラスメントの芽)の自己点検。 |

| 管理者評価 | 「部下に対するパワーハラスメントは存在しないと考えているか(管理者の慢心チェック)」「髭が伸びている、爪が長い等のケアの質の低下を見逃していないか」 | 組織的な課題(人手不足によるケアの質の低下)の早期発見と、管理職自身の意識改革。 |

| 同僚評価 | 「チームメンバーへの挨拶はできているか」「報告・連絡・相談はスムーズか」 | チームワークの向上と、職員間の相互監視・相互支援体制の構築。 |

4.2 家族アンケートによる顧客満足度の可視化

家族の意見は、施設の改善点を映し出す鏡である。年1回程度のアンケートを実施し、定点観測を行う19。

- 効果的な質問設計:

- 「職員の挨拶は気持ちよく行われていますか?」(〇△×で回答)

- 「職員の言葉遣いや態度は適切だと感じますか?」

- 「相談しやすい雰囲気がありますか?」

- 「苦情や要望に対して適切に対応されましたか?」

- フリーコメント欄: 「満足している点」「改善してほしい点」を具体的に記述してもらう。

- フィードバックの重要性:

- 集計結果は、施設内の掲示板や広報誌(「家族会だより」など)で必ず公表する。

- 特に「改善要望」に対しては、「○○というご意見をいただきました。これに対し、施設として××という対策を講じました」というアクションプラン(回答)をセットで提示することで、誠実な姿勢が伝わり信頼関係が強化される19。

4.3 覆面調査(ミステリーショッパー)的視点の導入

内部の人間では気づきにくい「臭い」「騒音」「整理整頓の不備」などを発見するため、外部の視点を取り入れる。

- 実施方法: 行政の「介護相談員」や、実習生、ボランティア、あるいは提携他施設の職員に依頼し、利用者・家族の立場から施設を観察してもらう9。

- チェックポイント:

- 玄関に入った瞬間の雰囲気(挨拶があるか、臭いはどうか)。

- 職員同士の私語の内容(利用者の愚痴やプライベートな話が聞こえないか)。

- ナースコールへの対応速度と、対応時の表情。

5. 他施設での成功事例:ケーススタディとインサイト

事例1:ICTツール導入によるコミュニケーション改革

背景: ある介護事業所では、職員間のコミュニケーション不足と、多忙によるモチベーション低下が課題となっていた。

取り組み: スマートフォンアプリ版の「サンクスカード」を導入。週に2枚送ることを推奨ルールとし、月曜日の朝礼で前週の送信率を共有した。また、介護記録システムと連携し、業務記録の中に感謝のコメントを残せるようにした14。

成果:

- 定量的成果: 職員の仕事満足度が向上し、離職率低下に寄与したことが示唆された。

- 定性的成果: 「見てくれている人がいる」という実感が生まれ、承認欲求が満たされた。管理職もダッシュボードで職員の活動状況を把握しやすくなり、人事評価のエビデンスとして活用できるようになった。

成功要因(Key Success Factor): アナログなカード運用による「集計の手間」という障壁をテクノロジーで排除し、かつ評価制度と連動させた点。

事例2:スローガン活動を通じた全職員の意識統一(社会福祉法人三蔵会・昭和会)

背景: 職員によって接遇への意識にバラつきがあり、新人とベテランの間で温度差があった。

取り組み: 全職員から「接遇標語」を募集し、優秀作品をポスター化して施設内に掲示。年度ごとにテーマを変え(例:「やさしさ」「思いやり」「笑顔」)、表彰式を大々的に行った16。

成果:

- 入賞作品(例:「笑顔がなければ『言刃』にかわる」)が職員共通の合言葉となり、指導の際に「標語にもあるように…」と引用しやすくなった。

- 職員自身が言葉を紡ぎ出す過程で、自らの接遇態度を内省する機会となった。

成功要因: トップダウンで押し付けるのではなく、ボトムアップで職員に参加させることで「自分たちの目標」という当事者意識(オーナーシップ)を持たせた点。

事例3:多職種連携によるユニット目標設定とPDCA

背景: 介護職、看護職、リハビリ職がそれぞれの専門性を主張し合い、利用者への対応が一貫していなかった。

取り組み: ユニットごとの目標設定において、各職種のリーダーが集まり協議。「利用者の個別ニーズ(在宅復帰等)」を軸にした具体的な行動目標に落とし込んだ2。

成果:

- 「利用者の自立支援」という共通言語ができ、接遇が単なるマナーではなく「ケアの一部」として認識された。

- 目標未達の場合の計画修正(Action)も含めて議論するようになり、委員会の活動が「目標を立てて終わり」ではなくなった。

成功要因: 接遇を「顧客満足」だけでなく「チームケアの質の向上」という文脈で捉え直し、多職種連携のツールとして活用した点。

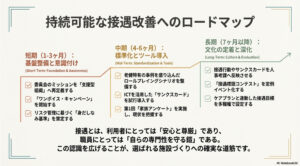

6. 結論と提言:持続可能な接遇改善へのロードマップ

介護老人保健施設における接遇改善は、個人の資質に依存するものではなく、組織的なシステムとして構築されるべきである。本報告書の分析に基づき、以下のロードマップを提言する。

- 短期(1-3ヶ月):基盤整備と意識付け(Quick Wins)

- 委員会の再定義: マナー警察からの脱却と支援型組織への移行。

- ワンボイス・キャンペーン: 朝礼を活用した日替わりテーマの唱和。

- 身だしなみ基準の明確化: リスク管理(安全性・感染対策)に基づいた納得感のあるルールの策定。

- 中期(4-6ヶ月):標準化とツール導入(Standardization)

- 接遇マニュアル・RPシナリオの整備: 老健特有の事例(入退所、急変、家族対応)を盛り込んだ実践的な教材作成。

- サンクスカード(ICT推奨)の試行: 感謝と称賛の可視化を開始。

- 家族アンケートの実施: 現状の客観的評価(ベースライン)の取得。

- 長期(7ヶ月以降):文化の定着と深化(Culture & Evaluation)

- 評価制度との連動: 接遇行動やサンクスカードの実績を人事考課に反映。

- 標語コンテスト・事例発表会: 職員が主役となるイベントの定例化。

- 多職種連携の強化: ケアプランと連動した接遇目標の設定。

接遇とは、利用者にとっては「安心と尊厳」であり、職員にとっては「自らの専門性を守る鎧」である。この認識を接遇委員会が中心となって施設全体に浸透させることが、結果として職員の離職を防ぎ、選ばれる施設づくりへとつながる確実な道筋となる。

引用文献

- 介護職が接遇力を高めるメリットと高め方を伝授!, 11月 28, 2025にアクセス、 https://media.dd-kobe.co.jp/what-is-hospitality-care/

- 【具体例あり】介護のユニット目標の立て方と例文を徹底解説! – カイテク, 11月 28, 2025にアクセス、 https://caitech.co.jp/media/5577/

- 介護現場の接遇マナー5原則とは|「丁寧な対応」が当たり前になる職場づくりのポイント【育つ, 11月 28, 2025にアクセス、 https://axia-ag.co.jp/training-info/kaigo-training-4/

- 職員向けチェックシート(様式 A), 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000629989.pdf

- 自己点検シート(チェックリスト), 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/17104.pdf

- 接遇向上委員会 3月の目標 – 社会医療法人 志仁会 介護老人保健施設 …, 11月 28, 2025にアクセス、 https://mchp.or.jp/lasante/archives/837

- 接遇マナーzoom研修‼️プロ講師から学ぼう‼️ – YouTube, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=1iIP3U0sFK0

- 介護職の第一印象を決める身だしなみ!【チェックリストもご紹介】, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.care-process.com/care-workers-grooming/

- 介護相談員チェックリスト, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/915/r7.7checklist.pdf

- 介護現場での言葉遣いとは?意識するべきポイントについて解説, 11月 28, 2025にアクセス、 https://job.kiracare.jp/note/article/22363/

- 介護接遇マナー OAX チェックシート, 11月 28, 2025にアクセス、 https://setsugu-card.com/wp-content/uploads/2016/10/check.pdf

- ロールプレイ用標準シナリオ⑤, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.kokushinkyo.or.jp/Portals/0/Report-houkokusyo/H27/H27%E5%A4%9A%E8%81%B7%E7%A8%AE_%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA%E2%91%A4.pdf

- サンクスカードとは?例文や成功事例、マンネリ化の防止方法を解説 | マネーフォワード クラウド, 11月 28, 2025にアクセス、 https://biz.moneyforward.com/work-efficiency/basic/3210/

- サンクスカード制度の失敗パターン4選|形骸化を防ぐ活用術を解説, 11月 28, 2025にアクセス、 https://thanks-card.jp/weblog/post2151/

- 介護従事者を大切にしない事業所はもう無くなっていい。これが介護記録AIスマホFonLogでのワークエンゲージメント向上。, 11月 28, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000057750.html

- 接遇標語コンテスト入賞作品を発表します!!, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.showa-kai.or.jp/pdf/showakai/reception/cs2808.pdf

- 2021年度 接遇標語 – 社会福祉法人三蔵会 癒しの郷 おおむら園, 11月 28, 2025にアクセス、 https://mikurakai.or.jp/wordpress/?p=202

- これまでのスローガン – 訪問看護|デイサービス, 11月 28, 2025にアクセス、 http://dreamer-service.org/gaiyou/kakosurougan.html

- 家族会アンケート(ご家族からのご意見と施設側からのコメント), 11月 28, 2025にアクセス、 https://tokyokiseikai.or.jp/pdf/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BC%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%81%94%E6%84%8F%E8%A6%8B%E3%81%A8%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88.pdf

- 利用者家族等アンケート用紙, 11月 28, 2025にアクセス、 https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/grouphome/documents/3568_20150406143223-1.pdf

↑ちと長くて、他者にみてもらうにはよろしくない。

なので、要約目的にスライド化をNotebookLMへ依頼。

此度のアップデートで備わった新機能

私は社会人学生なので無料で有料機能を利用しました😋

その結果がこちら↓

このブログにアップするとなぜかぼやけてみえてますが、当然出力分はクリアです(笑)

中身は見えているので、紹介目的の今回はこれで良しとしますが、一応きれいなのはキャプチャで残します↓

↑ちと、凄すぎやしませんか😋

このレベルのスライド作成が瞬時にできることで、かなりの時間短縮に伴うメリットがありすぎて、学割がなくなっても課金継続すると思います

また、職場でもそのメリットを伝え、契約打診するでしょう

気になる方はご覧あれ

はじめまして。 とても興味をひかれました! ふだん改造ビーチサンダルやlun…

ありがとうございます。嬉しいです みちさんが保存療法でよくなることを願っています…

経過良好で安心しました^_^ やはりリハビリが大事なのですね。 術後の記事、…